在反乌托邦的废墟之上,一座由钢铁与摄像头构筑的竞技场拔地而起。

每年,24名少年被投入这座“现代罗马斗兽场”,在74万观众注视下展开生死搏杀。

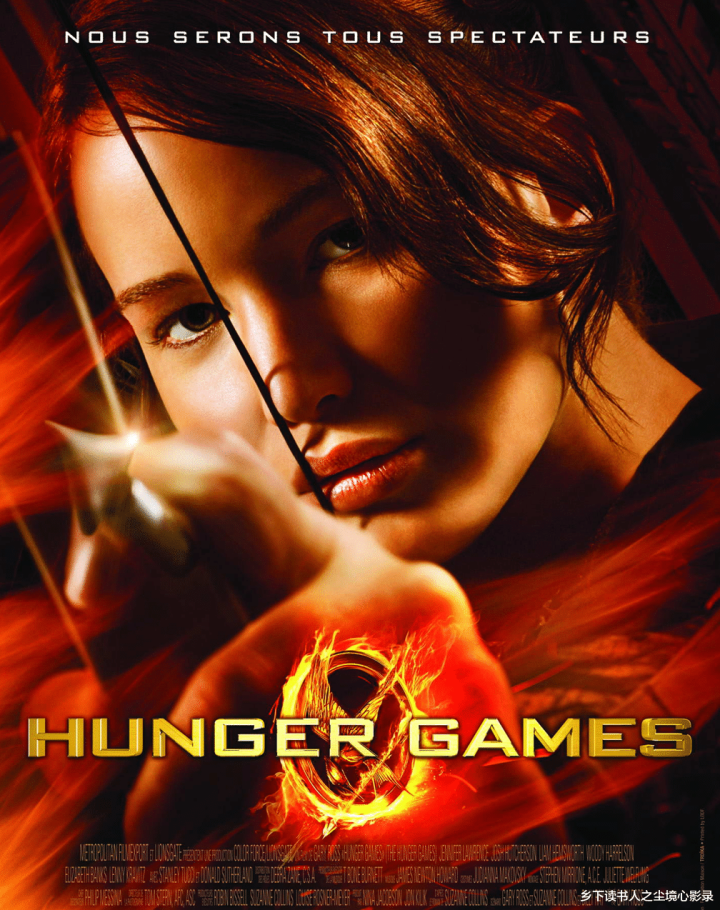

电影《饥饿游戏》系列以惊心动魄的视觉奇观包裹着尖锐的社会隐喻:

当统治者用饥饿游戏消解反抗意志,当直播镜头将暴力转化为娱乐消费品,真正可怕的从来不是物质匮乏,而是精神荒芜——当人类沦为权力游戏的提线木偶,当人性在生存压力下扭曲异化,这场“饥饿”的盛宴早已超越肉体层面,直指现代社会的精神困局。

一、肉体禁锢与精神阉割。

1、施惠国的统治术堪称政治暴力的教科书。

这个建立在十三区废墟上的极权政权,用“饥饿游戏”构建起双重控制体系:

在物质层面,通过分区隔离与资源垄断制造结构性饥饿,迫使各区成为依附于凯匹特的“经济殖民地”;在精神层面,将年度杀戮直播打造成全民狂欢的“面包与马戏”,用暴力娱乐麻痹反抗意识。

正如治安警的白色铠甲与黑色面罩构成的视觉符号,这种统治既显性又隐蔽——当十二区居民被迫观看子女自相残杀时,他们承受的不仅是丧亲之痛,更是对人性尊严的彻底践踏。

2、电影中反复出现的“三指礼”手势,恰是这种精神暴政的具象化反抗。

在凯匹特精心设计的饥饿游戏中,贡品们本应按照剧本扮演“相爱相杀”的戏剧角色,但凯特尼斯用箭射向天幕的果决,皮塔在直播中揭露统治谎言的勇敢,彻底撕碎了权力者编织的虚假叙事。

这种反抗之所以震撼人心,在于它突破了物理空间的限制:

当十二区居民集体竖起三根手指,当镜头扫过观众席上闪烁的反抗手势,精神觉醒的火种已呈燎原之势。

二、从“俄罗斯轮盘赌”到“物竞天择”。

1、饥饿游戏的竞技场本质上是人性实验室,统治者通过极端环境测试人类道德底线的弹性。

与《大逃杀》中纯粹的杀戮机器不同,本片构建了更复杂的道德困境:

当凯特尼斯为保护妹妹自愿赴死时,展现的是亲情至上的原始本能;当她与皮塔假扮情侣骗取赞助时,暴露的是生存策略与道德原则的冲突;而当她最终举起弓箭对准统治者时,则完成了从个体求生到集体反抗的升华。

这种人物弧光折射出导演的深层思考:

在极端环境下,人性并非非黑即白,而是游走在灰色地带的动态平衡。

2、电影对“暴力娱乐化”的批判尤为深刻。

凯匹特观众对贡品惨死的欢呼,与现代社会对真人秀中人性丑态的消费形成互文。

当斯诺总统将凯特尼斯的反抗包装成“爱情故事”继续收视率收割,当反叛军利用她的形象进行政治宣传,我们看到的不仅是权力者的虚伪,更是大众传媒对人性异化的推波助澜。

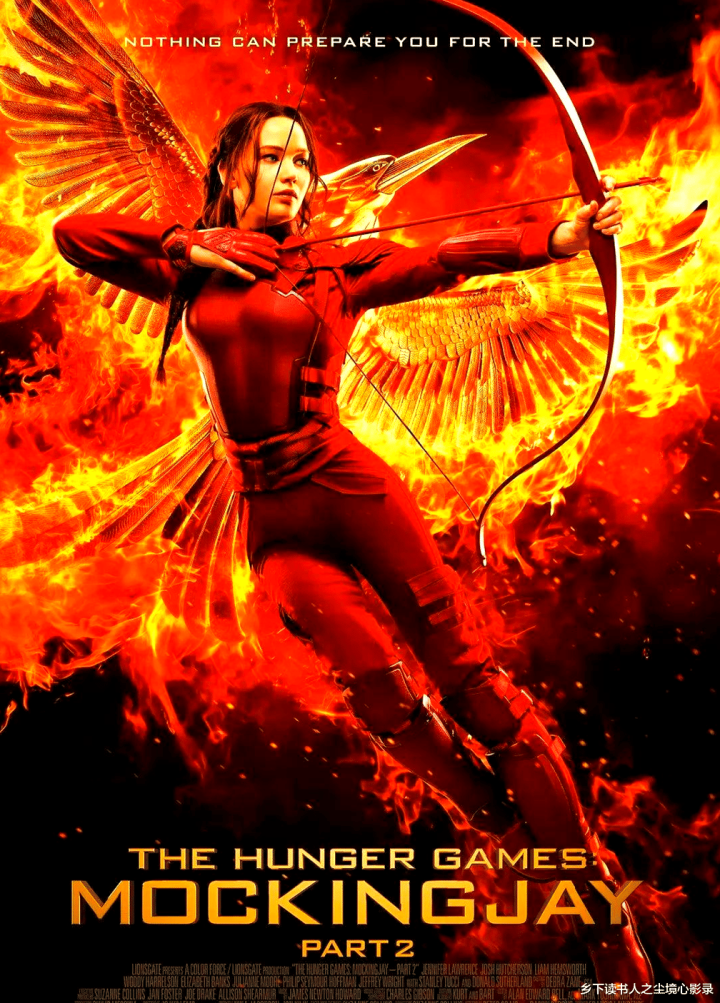

这种批判在“嘲笑鸟”符号的演变中达到高潮——从统治者制造的娱乐符号,到反抗军盗用的政治图腾,最终成为凯特尼斯挣脱所有操控、回归人性本真的精神标识。

三、女性身体作为政治博弈的棋子。

1、在男性主导的权力游戏中,女性身体成为最尖锐的批判武器。

凯特尼斯的弓箭既是生存工具,也是反抗符号;她佩戴的嘲笑鸟胸针,既是妹妹的护身符,也是刺向极权的心脏之刃。

这种身体政治在“贡品游行”场景中达到极致:

当凯特尼斯身着燃烧的裙装走过凯匹特街头,火焰既是对统治者的挑衅,也是对女性身体商品化的反抗。

与之形成鲜明对比的是艾菲·特琳克特等凯匹特贵族女性,她们通过夸张的妆容与服饰进行身体表演,实则沦为权力的附庸。

2、电影对女性情谊的刻画同样具有颠覆性。

在传统叙事中,女性常被塑造为彼此竞争的对手,但本片中凯特尼斯与露露的生死之交、与黑密曲的师徒情谊,打破了这种刻板印象。

特别是凯特尼斯与皮塔、盖尔的情感纠葛,超越了简单的三角恋框架:

皮塔代表人性中的温暖与纯真,盖尔象征革命的激进与残酷,而凯特尼斯最终选择皮塔,本质上是对“暴力循环”的否定,对“爱能救赎”的坚信。

这种选择在科因总统的悲剧中得到反面印证——当女性模仿男性权力逻辑进行统治,最终只能走向自我毁灭。

四、当监控社会吞噬人性温度。

1、电影对技术异化的预言在当下更具现实意义。

施惠国通过“基因改造变种人”“全息投影陷阱”等技术手段构建起监控矩阵,这种技术统治与乔治·奥威尔《1984》中的“老大哥”形成跨时空对话。

特别值得注意的是“变种人”的设计:

这些融合人类与蜥蜴基因的怪物,既是统治者技术暴力的产物,也是人性扭曲的象征——当人类开始主动改造自身基因,当技术突破伦理边界,我们是否正在创造新的“非人”物种?

2、这种技术恐惧在“饥饿游戏”的直播系统中达到顶峰。

74个高清摄像头组成的监控网络,不仅记录着贡品的生死搏斗,更将他们的恐惧、痛苦转化为娱乐消费品。

这种“全景监狱”式的监控,与现代社会无处不在的社交媒体直播形成诡异呼应:

当我们在手机屏幕前为陌生人的人生喝彩或嘲讽时,是否也在参与某种新型的“饥饿游戏”?

电影中凯特尼斯最终射向摄像机的那一箭,或许正是对这种技术异化的终极反抗——只有打破监控之眼,才能重获人性尊严。

总结。

当凯特尼斯带着儿女漫步在十二区的蒲公英田野,当嘲笑鸟的啼鸣穿透战争阴霾,电影给出了超越反乌托邦的希望之光。

这个结局绝非简单的“大团圆”,而是对人性韧性的深刻礼赞:

在经历极权统治的创伤、技术异化的迷失、暴力循环的折磨后,人类依然能够选择爱与宽恕,依然能够在废墟上重建精神家园。

这种选择,恰是对“饥饿游戏”最有力的反击——当权力者试图用饥饿掏空我们的身体,用娱乐麻痹我们的头脑时,唯有保持精神觉醒,才能避免沦为权力游戏的牺牲品。

在现实世界,我们或许不必面对饥饿游戏的生死抉择,但技术统治、消费主义、信息茧房正在构筑新的精神牢笼。

《饥饿游戏》的警示在于:

真正的生存之战,从来不在竞技场内,而在每个人的心灵深处——唯有守护住人性的温度与思想的自由,我们才能避免成为“脑子空了”的现代贡品。

股票怎样杠杆提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:杠杆炒股平台具备经营互联网数据中心业务等的资质

- 下一篇:没有了